学院設立の想い

「学歴と偏差値を上げる教育」から「独自性と専門性を深める教育」に転換したい|NIJIN高等学院校長 星野達郎

はじめまして。

NIJIN高等学院(通称、ニジ高)校長の星野達郎です。

ニジ高は、「学歴と偏差値を上げる教育」から「独自性と専門性を深める教育」への転換を掲げ、2026年4月に開校する通信制サポート校です。

なぜ、ニジ高をつくろうと思ったのか。

他の通信制とどこがちがうのか。

独自性と専門性を深める教育とはなにか。

この記事は、人と異なる個性・特性を持つ中高生とその保護者に向けて書きました。

プロフィール 星野 達郎

NIJIN代表取締役 / 教育起業家

1990年生まれ、横浜市出身。千葉大学教育学部卒業後、JICA海外協力隊小学校教育隊員としてグアテマラに派遣。帰国後は青森県八戸市で小学校教諭を7年。学校で暗い顔で過ごす子どもが多いことに国の未来を憂い、教育課題を仕組みから解決するために起業。学校の中と外から教育を変える13の事業を立ち上げ、教育に希望を持てる世の中へ。生徒数500名の小中一貫校と会員数400名の教師団体を運営。著書に「教室の心理的安全性」(明治図書/2024)

不登校の子どもとの出会い

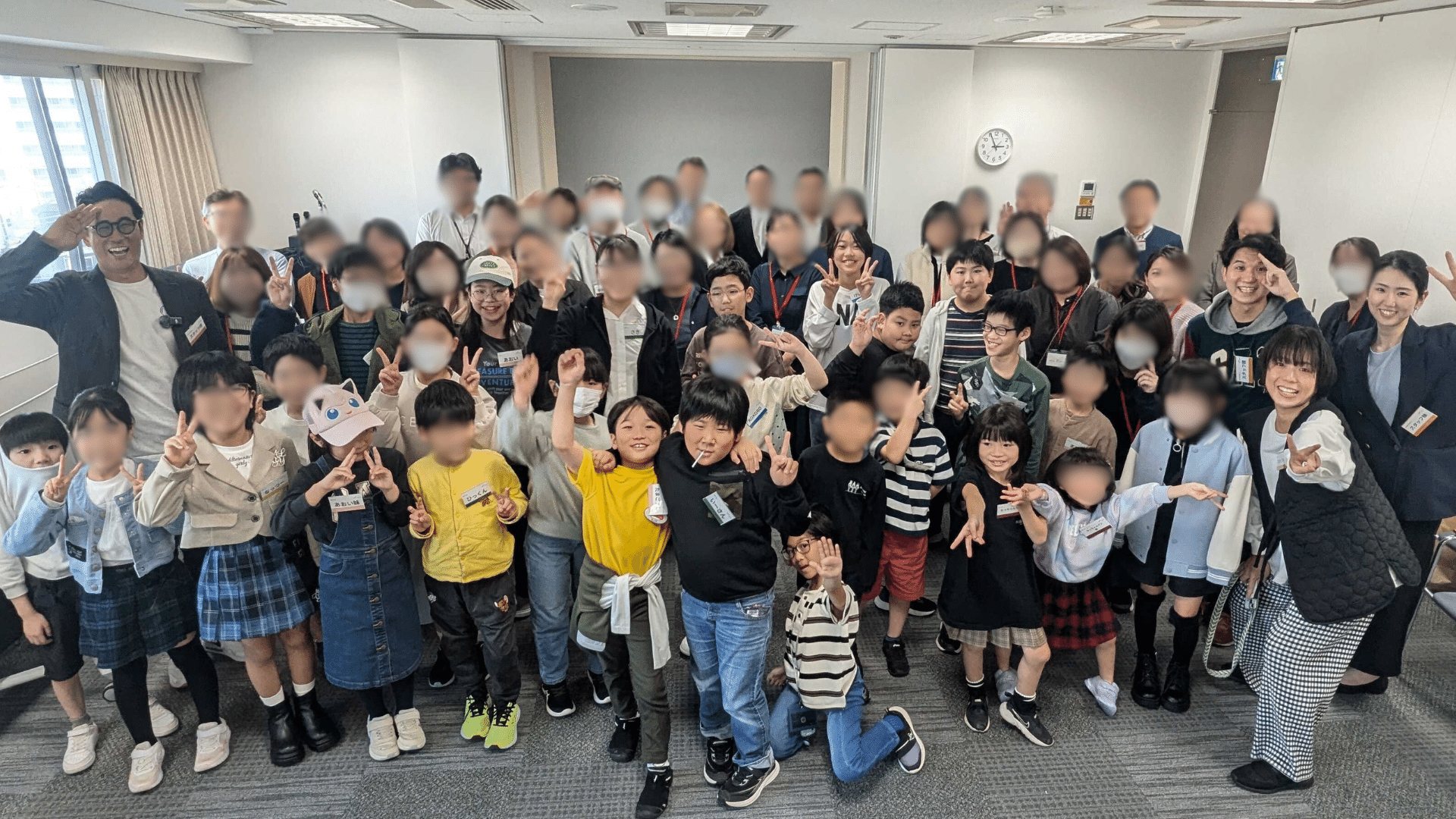

私が校長を務めるオルタナティブスクール小中一貫校「NIJINアカデミー」では、これまで約500名の学校が合わない小中学生と出会いました。

普通の学校には合わないけれど学校とは異なる仕組みの教育によって輝きだす才能を目の当たりにし、全日制や既存の通信制高校とはまったく異なる仕組みの高校をつくりたいと思うようになりました。

例えば、ハーフで髪の長い男子生徒は、権威的で管理的な学校の先生と合わず、一時は「社会不適合者である自分は将来ニート確定…」と出口のみえないトンネルのなかにいるような感覚だったそうです。

そんな彼は大企業でのプレゼンをきっかけに自己を表現する喜びや学ぶ楽しさに気付き、いまは投資や動画編集で稼ぐことにチャレンジ、経済やAIの知識は私たち大人の比じゃありません。人と異なる自分を受け入れられるようになった彼は、人前にも堂々と出られるようになり、将来の起業を目指し楽しそうに生活しています。

彼と対談したYoutube動画がこちら↓

ほかにも、吃音の特性を持つ生徒たちがスポーツでオリンピックを目指していたり、プログラミングとWEBデザインを習得してゲームを制作していたり、場面緘黙の生徒が手先の器用さとデザイン性を活かしアクセサリーを販売していたり。

学校では話せない子として扱われていた構音障害の生徒が、ソフトバンク本社でデジタル技術を活用したプレゼンをして社員の皆さんに拍手喝さいを浴びたこともありました。

環境問題を解決するゲーム制作に取り組む小学生がこちら↓

うまく話すことができなければ健常者と比べて生きづらいと捉えるのか、ものづくりやデジタル技術をつうじたコミュニケーションが伸びやすいと捉えるのか。みんなと同じことができない「特性」は、教育環境や教育者によって「障害」にもなり、「才能」にもなるのです。

私たちニジンの考え方は従来の特別支援教育とは一線を画すもので、支援によって凹を平らにならすことをせず、凹があるからこそ凸がより輝くようにその子の主体(ありたい姿・なりたい姿)を教育の力で約束します。

みんなができることができないからこそ、みんなができないことをできる。学校的・社会的には「障害」「弱者」とくくられる彼らは、私の目には「才能」「この国の宝」にしかみえませんでした。

彼らの才能と実社会とを繋ぐ架け橋として2028年頃に高校をつくることができたらいいな。高校をつくるプランはあったものの、正直なところそれはまだ先の話だったのですが・・・

引き金となった保護者の声

高校プロジェクトが動き出すきっかけは、ある中学生の保護者に言われた一言でした。

「タツロー校長、ニジンの高校をつくってください」

小学生で不登校になり家から出られない状態が長くつづいたその生徒は、NIJINアカデミー入学時には顔も声も出せず、家族との会話もあるかないか。

メタバース校舎で友達ができ、信頼できる先生と出会い、徐々に自分らしさを取り戻していったその生徒が、ある日、久しぶりに親に話しかけてきました。

「お母さん、ぼく、ニジンの高校に行きたい」

その言葉を聞いて、お母さんは涙がとまらなかったといいます。

「小さい頃はよく笑う子でした」

「学校に入ってから笑顔がなくなり、思春期になり、私もどうしていいか分からず…」

「そんなあの子が久しぶりに自分からやりたいことを話してくれたんです…!」

もともとは2028年以降の開校を目指していた高等部、保護者の想いに感化されるように「高校をつくろうプロジェクト」ははじまりました。

通信制高校の課題

日本には約260の通信制高校があります。最近は約11人にひとりが通信制高校に通うともいわれ、通信制高校に進学することは一般的になりつつあります。

私たちが研究してきた結果、通信制高校は主に3つのタイプに分けることができます。

①オールドタイプの古株通信制高校

古くからある通信制高校は特別な事情で全日制に通えない生徒の受け皿として存在し、先生たちの意識は「なんとか高卒認定を取れるように」が強い。生徒のキャリアや実社会で特性を活かし輝いてほしいという意識は薄く、3年間波風を立てずに卒業してくれればOKという風潮は否めない。

②塾ルーツの大手通信制高校

CMなどで目にする有名な通信制高校は「ほぼ100%、創業者が塾関係者」である。魅力的なコンテンツがあり、有名大学への進学実績などキラキラした広告に吸い寄せられるように入学者が増える。一方でやっていることは全日制が目指す学歴・偏差値を上げる従来の教育と変わりなく、生徒一人ひとりをみる力に乏しい。

③民間出身や実業家がつくった新興通信制高校

有名な起業家がつくった通信制高校も増えた。将来稼ぐことを目標に、高校生のうちからビジネス・スキルセットを学ぶことができる一方で、豊かな人間関係や心理的安全な環境、対話的な教育プログラムを構築することは苦手であり、生徒の表情はいきいきとはしていない。

一見多様な選択肢が用意されているように思えますが、教育専門家の立場からみると、全日制や予備校中心だった従来の教育と本質は変わっていません。

偏差値や学歴を上げよう。

コンテンツを効率的にこなそう。

多数派の正義に生徒を当てはめよう。

最も本質的な問題は、その子の主体(ありたい姿・なりたい姿)を教育によって約束できていないことです。

有名通信制高校に通う生徒の声

某有名通信制高校に通う当時1年生の生徒と話をする機会がありました。彼は、自身が不登校になった経験から従来の教育に疑問を抱き、教育を変えたいと強い想いをもつ生徒です。

「日本の教育を変えたい」元不登校の高校1年生と対談↓

彼を含め、通信制高校に通う生徒にヒアリングを重ねた結果、以下のような実態がわかりました。

・コミュニケーションはSlackなどチャットが中心

・担当チューターは多いと100人以上の生徒を受け持つ

・1対1のチャットや面談はあるが対話的なコミュニケーションは少ない

・仲間やチームで協働する場面は少ない

・家で誰とも会話をせずに終わる一日が多い

・自分という人間をみてくれている気はしない

実際、ニジンには毎月数百名の採用応募があり、その中には大手通信制高校で先生経験のある人材も少なくないのですが、ニジンの基準に達しない人材も多く、私たちが大切にする「教師力」視点でみたときに、従来の通信制高校は「人間を磨く教育機関」というより「予備校や個別指導塾」に近いという印象を私はもっています。

彼とはじめて会ったとき、

「本来は愛嬌があるが自分を出す経験に乏しい」

「人のなかで磨かれたらもっとよさが出るだろうな」

と思いました。

いま、彼はニジ高の立ち上げボランティアとして参画し、あの頃よりも笑顔が増え、いきいきと活動しています。

不合理な社会で生き抜くことはできない?

「ニジ高を卒業したあとはどうするの?」いくらニジンで輝いても、不合理な社会を生き抜くことはできないのではないか。学歴・偏差値が結局物を言うのではないか。この類の問いは、不登校関係者なら一度は耳にしたことがあるはずです。

私は学歴・偏差値にも一定の価値はあると思っていますが、学歴・偏差値しか評価軸がない世の中はおかしいと思っています。人間はそんなに画一的にまとめていい存在ではないからです。

そもそも、偏差値と学歴を上げる教育には「自己の喪失」と「生産性の喪失」という大きな落とし穴があることは今の社会が証明しているのではないでしょうか。

幼いころから学校・社会側の指標に自己を当てはめる訓練を受けてきた人間はアイデンティティをもたず、事実、子ども・大人ともに自殺率は世界ワーストクラス、4~5人にひとりが心の病に罹り、社会的孤立は深刻化しています。

私の両親はともに50代で鬱病になりました。東京学芸大学を経て公立学校の教員に進んだ彼らは社会的にみればエリートかもしれませんが、幼い頃から学校的・社会的によいことがよいとされ、多数派が求める規範意識にしたがって生きてきた人間ほど「自己の喪失」が起こりやすいのです。

「自己の喪失」とは自分がないように思うこと、人生の目的や自分自身が生まれてきた価値がわからない状態であり、教育に端を発した日本の深刻な問題であると私は考えています。

もう一つの問題は「生産性の喪失」です。生産性とは時間あたりどれだけ価値を生むことができたか(=人を幸せにできたか)を測る指標ですが、日本人ひとりあたりの生産性は主要先進7か国(G7)では最下位、OECD加盟国38か国中では27位(2022年)と国際的に低い水準です、

15歳時点では学力が国際的に最上位クラスに入る日本が、社会人になると価値を生産できない(=人を幸せにできない)のは、学歴・偏差値がそこまで社会に出て役に立つものではないなによりの証拠に思えます。

意味のない仕事・人間関係でも社会的に正しいからと背負いこみ、自己を組織に当てはめた結果、本来持っていたはずの生産性が失われ、誰かを幸せにすることができず、自分も幸せに感じられず、互いに足を引っ張り合いながら国家全体で沈没していく。これがいまの日本であり、従来の教育の結果です。

高さより深さを大切に

ニジ高が目指すのは、「偏差値と学歴を上げる教育」から「独自性と専門性を深める教育」への転換です。大人や社会側が正しいとする指標に子どもを当てはめるのではなく、その子本来の個性や特性を大切にします。

例えば、将棋が好きな生徒には、その生徒が将棋を深めていけるようなカリキュラムをつくります。いっしょに将棋をたのしんだり、友達がその生徒の為人を知ることができるように努力の過程を可視化したり、将棋の大会に参加できるように背中を押したり、全校将棋大会を主催したいと言いだしたその生徒に伴走したり。

Vtuberになりたい生徒には、その生徒の夢をいっしょに探究します。現役のVtuberに話を聞く機会をつくったり、イラストやモデリングを夢中になって楽しめる友達と出会う機会をつくったり、どのコンテストを受けるかいっしょに悩んだり、その子が夢を追いかける姿をみんなが応援できるように物語を見えるようにしたり。

将棋を深めていくと難解漢字を読めるようになり、局面を読む読解力が高まり、ビジネスで活かせる戦略・戦法を身体で覚えることができ、対局レポートを書くことで文章構成力が磨かれ、それをサークル活動など他者との関わりのなかで行うことでコミュニケーション能力も身に付きます。

Vtuberも同じです。Vtuberという夢を探究する過程でデザインセンスが身に付き、器用さが身に付き、社会人に最も求められる相手視点でのコミュニケーションができるようになり、表現が豊かになり、何より自分はできるのだという揺るぎない自信も手にします。

将棋やVtuberだけではありません。好きなことや興味のあることを深めていくことで、あらゆる場面・実社会・キャリアにおいて汎用的に活かすことのできる資質・能力が身に付くのです。

深めることで才能は開花し、深めることで才能は活かされる。

校長として500名の不登校小中学生と関わり、経営者として2000人以上の採用選考に関わるなかで、「人間力」や「生きる力」は、高さよりも「深さ」が重要なのであると気づかされてきました。

従来の学校教育で育ちやすい丸い人材はどの形とも合うことができませんが、尖った人材には必ず合う形があり、他者と共創がしやすくなります。私も二十歳くらいの頃には”狂犬”という異名をもつ尖った人材でしたし、今も教師力のみを高める生命体NIJINという尖った会社の代表をしていますが、自分の形を持っているからこそ他者と価値を共創できることを実感しているところです。

最後に

ニジ高の学校理念は「Be Unique, Go Special」

私は人と異なる個性、人とちがった人生が好きです。

かつての自分のように、不正解だと思い込んでいる子どもの人生を希望に変える、これが私の人生の使命でもあります。

あなたの独自性(オリジナリティ)と専門性(スペシャリティ)を深めることが、あなた自身の幸せとこの世界の幸せをつくる。

ニジ高で会える日を楽しみにしています。

2025年6月8日

NIJN高等学院校長 星野 達郎