子どもの不登校が増え続ける現状の中で、「なぜ学校に行けないのか」「原因がわからない」と悩む保護者は少なくありません。文部科学省の令和6年調査でも、不登校児童生徒数は過去最多を更新しており、学校での人間関係や家庭環境、発達特性、社会の変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることがわかっています。

本記事では、不登校の背景を整理し、保護者が理解しておくべきポイントを解説します。

この記事を読むことで、

- 不登校の主な5つの原因とそれぞれの特徴

- 年代別(小・中・高)に見た不登校の傾向や心理的背景

- 最新の統計やランキングから読み取れる不登校の現状

- 家庭でできる具体的な対応方法と子どもへの寄り添い方

- 親自身が抱きがちな罪悪感への向き合い方

不登校の原因は単一ではなく、子どもの心の安全を最優先した環境づくりが重要です。保護者が原因を理解し、安心して関わることで、子どもは少しずつ前向きな気持ちを取り戻すことができます。

不登校の主な5つの原因とは

子どもの不登校には単一の原因が存在せず、複数の要因が複雑に絡み合っています。保護者として重要なのは、原因を正しく理解し、子どもの心の安全を優先した対応をとることです。最新の文部科学省データや教育現場の調査を踏まえると、不登校の主な原因は以下の5つに大別できます。本節では、各要因の特徴と影響、家庭での接し方のポイントも整理します。

① 学校での人間関係(いじめ・教師との関係など)

学校での人間関係は、不登校の大きな要因です。いじめや友人との摩擦、教師との関係性の問題は心理的負担を増大させ、登校への不安や恐怖感を強めます。教師の対応が一貫していなかったり、子どもの訴えが軽視される場合も状況を悪化させます。心理学的には自己肯定感の低下や社会的不安が顕著に現れることが多く、家庭だけでの解決は難しいケースもあります。そのためスクールカウンセラーや教育相談による第三者介入が有効です。保護者は安心感を与えつつ、学校と連携して解決策を検討することが求められます。

② 学業ストレスや学校環境への適応困難

授業についていけない、評価やテストへの不安、課題量の多さは子どもに心理的負担を与えます。また学校のルールや集団活動への適応が難しい場合も登校意欲の低下につながります。特に中高生では、進路のプレッシャーが重なり、心理的ストレスが増大します。家庭での支援は、無理に登校を強制せず、学習ペースを調整し、自己効力感を取り戻せる環境を整えることが重要です。必要に応じて学習支援塾やオンライン学習など柔軟な学習形態も検討すると良いでしょう。

③ 家庭環境・親子関係の影響

家庭環境や親子関係は登校意欲に大きく影響します。過干渉や過保護、親の過度な期待は子どものストレスになります。家庭内の不安定な関係性や兄弟間トラブルも心理的負荷を増やします。家庭でできる支援は、子どもの話を否定せず受け止め、安心できる生活リズムやルールを整え、感情を表現する機会を設けることです。親自身もストレスをため込まず、支援機関やカウンセリングを活用することが推奨されます。

④ 発達特性・心身の不調

発達障害や起立性調節障害など、本人の特性や心身の不調が不登校に関与する場合があります。学習や集団活動への適応が難しい、疲れやすい、慢性的な体調不良は登校困難を引き起こします。医療機関や専門家による評価・診断が重要です。家庭では無理に学校へ行かせるのではなく、安心して過ごせる環境を優先し、学校と連携した支援計画を立てることが求められます。柔軟な支援が自己肯定感回復につながります。

⑤ 原因がわからない・複合的なケース

原因が特定できない、複数の要因が重なっているケースもあります。学校でのストレス、家庭環境、発達特性が同時に影響している場合、どれか一つだけ改善しても解決しません。心理士や教育相談員など専門家による総合的アセスメントが重要です。家庭では子どものペースを尊重し、安心感のある環境を提供することが最優先です。少しずつ登校や学習、社会参加への意欲を取り戻す支援計画を学校や専門家と協働して作ることが効果的です。

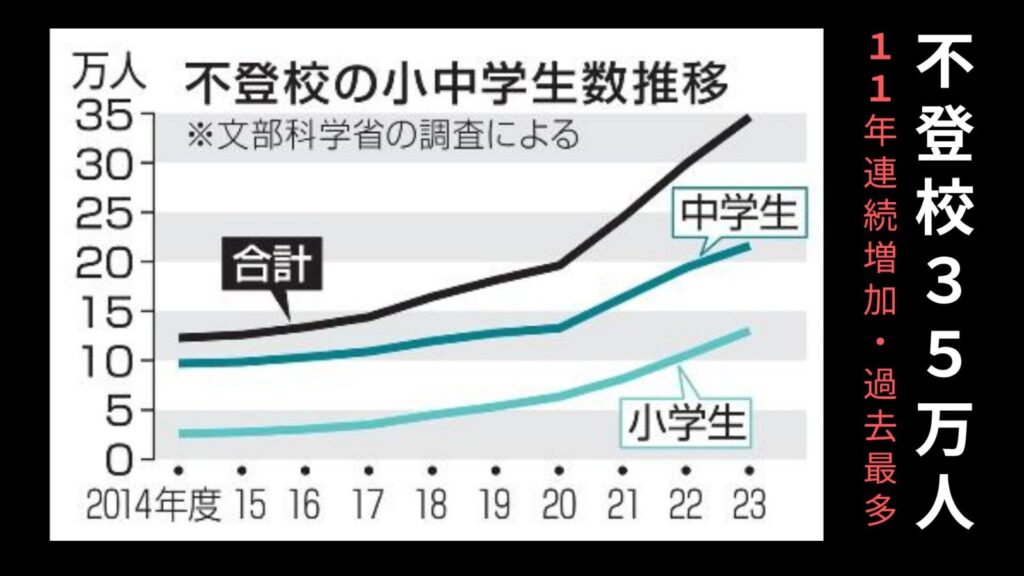

不登校の現状と増加の背景(データで見る実態)

近年、不登校の児童生徒数は増加傾向にあります。文部科学省の調査によると、令和6年時点で過去最多を記録しており、教育現場では対応の重要性が高まっています。本節では統計データと社会的背景から、不登校の増加の理由を整理します。現状を理解することで、家庭や学校での適切な対応策を検討しやすくなります。

不登校は過去最多に(文部科学省 令和6年版)

文部科学省の令和6年版「児童生徒の不登校の現状」によると、全国の小中高校生の不登校児童生徒数は過去最多を更新しました。文部科学省資料によれば、小学校では学齢期全体の約2%、中学校では約5%が不登校の状況です。増加の要因として、学業・人間関係・家庭環境・心身の問題などが複合的に影響しています。統計分析からは長期不登校の割合も増えており、早期発見と家庭・学校・専門家による協働支援が重要とされています。

社会的背景:コロナ・SNS・学びの多様化

コロナ禍による長期休校やオンライン授業により、不登校の増加が加速しています。学校生活や集団活動が制限され、友人関係や生活リズムの崩れが心理的負担となりました。さらにSNSの普及で学内外でのトラブルや自己比較が増え、孤立感が強まる傾向です。また学びの多様化により、従来型の学校教育に適応できない子どもも増加しています。家庭での支援は生活リズムの安定や安心できるコミュニケーション環境の提供が中心です。

不登校が“問題”から“選択肢”へ変わりつつある現状

不登校は単なる「問題」ではなく、学びの選択肢として捉えられるようになりました。フリースクールや通信制高校、オンライン学習など、多様な学習環境が増え、子どもが自分のペースで学べる機会が広がっています。家庭では登校しないことを失敗と捉えず、子どもが安心して過ごせる環境を優先することが重要です。専門家や学校と連携し、多角的な支援策を検討する姿勢が求められます。

年代別にみる不登校の原因の違い

年齢や学年によって、不登校の原因は異なります。小学生は生活リズムや先生との関係、中学生は友人関係や思春期の心理、高校生は進路不安や自己肯定感の低下が影響します。各年代の特徴を理解することで、家庭や学校での対応の優先順位を明確にできます。

小学生の不登校原因(生活リズム・先生との関係・給食など)

小学生の不登校は生活リズムの乱れや学校への心理的負担が主な要因です。朝起きられない、集団活動が苦手、給食や教室での過ごし方に不安を感じるなど、学校生活への適応困難が多く見られます。教師との関係性も影響し、子どもの声が届かない場合は不登校に至りやすいです。家庭での支援は生活リズムの安定、安心できる登校ルートの確保、日常会話の機会を増やすことです。スクールカウンセラーや教育相談への早期相談も有効です。

中学生の不登校原因(人間関係・思春期の心理・男女差)

中学生では友人関係の複雑化や思春期特有の心理変化が影響します。いじめ、クラス内のトラブル、親や教師との関係性の悩みが登校意欲の低下につながります。男子は学業や自己効力感、女子は人間関係や自己肯定感がより影響する傾向です。家庭では子どもの話を否定せず受け止め、安心できる生活リズムを整えること、必要に応じてスクールカウンセラーや専門家と連携することが推奨されます。

高校生の不登校原因(進路不安・自己肯定感の低下など)

高校生は進路や将来への不安が大きく影響します。大学受験や就職活動のプレッシャー、学力格差、社会的比較による自己肯定感の低下が、不登校の一因です。また、中学から引き続く不登校の影響で学習習慣が乱れ、学校生活に適応できないケースもあります。家庭では進路の選択肢を広げる情報提供や無理のない学習計画を共に考えることが大切です。通信制高校やオンライン学習など柔軟な学習環境も検討すると良いでしょう。

不登校原因ランキングと統計データ(文部科学省調査)

文部科学省のデータをもとに、不登校の原因ランキングや内訳を確認すると、家庭・学校・本人要因が複合的に影響していることが分かります。最新データを把握することで、原因に応じた対応策を優先できます。

不登校の原因ランキング:令和4年〜令和6年データ比較

| 年度 | 1位 | 2位 | 3位 |

|---|---|---|---|

| 令和4年 | 学校生活への不安 | 人間関係 | 家庭環境 |

| 令和5年 | 人間関係 | 学業ストレス | 心身の不調 |

| 令和6年 | 人間関係 | 家庭環境 | 学業ストレス |

家庭・学校・本人の要因別内訳

| 要因 | 割合 |

|---|---|

| 家庭 | 25% |

| 学校 | 40% |

| 本人(心身・発達) | 35% |

地域別傾向(例:沖縄など)

地域によって不登校の傾向は異なります。沖縄では学校の過密化や生活リズムの違いにより中学生の不登校率が高い傾向が確認されています。地域特性を把握することは、家庭・学校での支援計画を立てるうえで有効です。

保護者ができる対応方法と寄り添い方

“原因探し”よりも“安心づくり”を優先する

不登校の子どもには、まず安心感を提供することが重要です。原因の特定にこだわりすぎると、子どもはさらに不安を抱えてしまいます。家庭では、穏やかな声かけや日常生活のリズムを整えることを優先し、少しずつ自己肯定感を取り戻せる環境を整えましょう。

子どもとの関係を守る声かけ・接し方のポイント

声かけは否定せず、受け止める姿勢を持つことが基本です。具体的には、感情を言葉にする機会を作る、日常の些細な成功体験を認める、無理のない範囲で登校や学習に挑戦させるなどが有効です。家庭内での安心感が子どもの回復を後押しします。

発達特性がある子どもへの支援方法

発達特性や心身の不調を抱える子どもには、医療・教育の専門家による評価や支援が必要です。家庭では無理に登校を強制せず、オンライン学習や少人数授業など柔軟な学習環境を提供することが重要です。また、日常生活でのサポート計画を立て、安心して過ごせる環境を作ることが効果的です。

過干渉・過保護を避けるための工夫

親が過干渉・過保護になると、子どもの自立や自己効力感が妨げられます。家庭では、「見守る」「サポートする」「話を聞く」を基本にし、子どもが自分で選択できる機会を増やすことが大切です。無理な介入は避け、安心感を優先する姿勢が回復の鍵となります。

相談機関や支援サービスの活用(スクールカウンセラー・教育支援センターなど)

不登校の子どもへの対応は、家庭だけでは限界があります。スクールカウンセラーや教育支援センター、医療機関などの専門機関を積極的に活用しましょう。早期相談により、具体的な支援策や生活改善のアドバイスを得ることができます。

親が「自分のせいかも」と感じたときの考え方

罪悪感・焦りへの対処法

不登校になると親は自分を責めがちですが、子どもの状態は家庭だけで決まるものではありません。自己肯定感を持ち、必要な支援を受けることが重要です。焦らず少しずつ環境を整える姿勢が、子どもにも安心感を与えます。

家庭全体での安心感づくり

家庭内での安心感は、子どもの心理的安定に直結します。生活リズムを整える、感情を表現できる時間を作る、穏やかな声かけを行うなど、家庭全体で安心できる環境を整えることが大切です。

同じ経験をした保護者の体験談を紹介

他の保護者の体験談を知ることで、孤独感や不安が軽減されます。成功例だけでなく、失敗や葛藤も共有されている体験談は、現実的な対応策の参考になります。

まとめ|不登校の原因は一つではない

不登校は「怠け」ではなく、環境・心身・関係性などの複合的要因が背景にある

不登校は子どもの意志や怠けではなく、複数の要因が絡み合った結果です。家庭・学校・専門家が連携し、安心できる環境を提供することが回復への第一歩です。

保護者が原因を理解し、子どもに寄り添うことが回復の第一歩

子どもの心理や不登校の原因を理解し、寄り添うことで、安心感や自己肯定感を取り戻す手助けになります。無理に原因を追及せず、少しずつ前向きな環境を作ることが重要です。

関連情報:不登校支援・家庭のメンタルケア・進路選択の案内

不登校支援には、スクールカウンセラーや教育支援センター、フリースクールや通信制高校など、さまざまな選択肢があります。家庭でのサポートと併せて、柔軟な学習・生活環境を検討しましょう。

不登校の原因は複合的で家庭だけでの解決は難しいこともあります。専門家によるアドバイスや体験を通じて具体的な支援方法を学ぶことで、より安心して子どもに寄り添うことが可能です。

NIJINアカデミーでは、保護者向けの無料体験会を開催しており、実際の支援事例や具体的な対応方法を学ぶことができます。ぜひ一度ご参加ください。

体験説明会から3日以内の入会で無料授業特典付き!

満席日も多数。お早めのご予約がおすすめです。

▼詳細はこちら▼

NIJINアカデミーについて詳しく知りたい方はこちら

>>NIJINアカデミー公式HP