文部科学省の調査では「不登校の原因=無気力・不安」が多数派。しかし、子ども本人に直接聞くと「先生が理由」や「体の不調」が上位に上がる――。 この“認識ギャップ”は、支援のあり方に深刻な影響を与えます。NIJINアカデミー校長、星野達郎(タツロー校長)がデータを読み解き、現場で見えている真実を語ります。

「今日は、文科省が学校側に聞いた調査と、子どもに直接聞いた調査──この二つの結果がどれだけ違うのかを見ていきたいと思います。 数字の差が、そのまま“支援のズレ”になっているんです。」

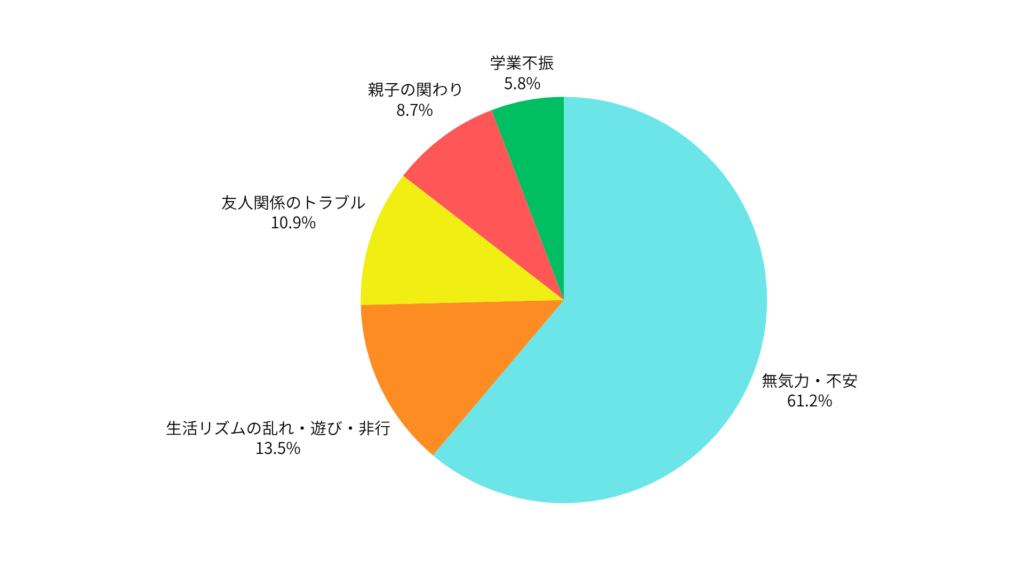

学校側の調査が示す“原因”――データの顔を読む

文科省が教師など学校側に聞き取りをした最新の調査(令和4年度)では、 不登校の要因として第1位「無気力・不安」(51.8%)が圧倒的です。続いて生活リズムの乱れや友人関係、親子関係、学業不振が上がっています。 要約すると、学校側は「子ども側に原因がある」という見立てをしている構図です。

- 第1位:無気力・不安(51.8%)

- 第2位:生活リズムの乱れ・遊び・非行(11.4%)

- 第3位:友人関係のトラブル(9.2%)

- 第4位:親子の関わり(7.4%)

- 第5位:学業不振(4.9%)

タツロー校長

タツロー校長この表だけを見ると、“子どもが悪い”と読み取られる危険性があります。 教育現場は統計や観察に基づいて判断しますが、観察者(先生)の視点で“見えていること”と“見えていないこと”があるんです。

子ども本人に聞くと結果はまるで別物――「先生」が上位に

同じ文科省の「不登校児童生徒の実態調査(子ども本人への聞き取り)」では、結果が大きく異なります。 ここで上位に来るのは、「先生との関係」(29.7%)、次いで「体の不調」(26.5%)、「友人関係」(23.4%)です。 学校側の「無気力・不安」が1位に来る構図とは対照的です。

- 第1位:先生との関係(29.7%)

- 第2位:体の不調(26.5%)

- 第3位:友人関係(23.4%)

実際に子どもに聞くと、『先生が怖い』『先生と合わない』と答える割合が非常に高い。 教職員側の回答と子ども側の回答がこれほど乖離しているのは、見落としてはいけない事実です。

ギャップが生む支援の空白――なぜ見落とされるのか

なぜこのギャップが生まれるのでしょうか。いくつかの要因が考えられます。 まず、教師は日々多数の生徒と関わり、観察に基づいて総合的に判断を下します。その際、「表面的に見える行動(無気力、欠席など)」に注目しがちです。 一方で、子どもが抱える「先生との信頼関係の欠如」や「教室での居場所の喪失」は、外からは見えづらく、本人も声に出しにくい特徴があります。

また、学校組織には「均質性を保つ文化」が根付いている場合があり、個々の違いを捉える余地が狭くなることがあります。 その結果、問題のラベリングが「生徒側の性格・心の問題」に偏ってしまうのです。

子どもが『行きたくない』『話したくない』と感じる背景には必ず理由があります。 それを『無気力』という言葉で片づけてしまうと、支援が的外れになってしまう。

現場で見えていること:引きこもり・体調不良の連鎖

子どもたちの回答で目立つのは「体の不調」です。これは単なる風邪や病気ではなく、心理的ストレスが身体症状として現れるケースが多いことを示しています。 朝になると腹痛や頭痛が起きて登校できない――こうした“身体反応”は、学校に行くことが心理的にどれほど負担かを示すサインです。

さらに、不登校が長期化すると家から出ること自体が怖くなり、引きこもり傾向へとつながりやすくなります。実際に「引きこもり経験者の中に不登校経験者が多い」という統計もあります。

だからこそ、表面的な‘居場所’を作るだけでは不十分です。家の中でも安心して学べる仕組みや、 その子の尊厳を取り戻す教育プログラムが必要なんです。

支援のために今すぐできること(現場目線)

- 子どもの声を直接聞く場を増やす:匿名の相談窓口やオンライン対話で、本音を引き出す。

- 教師の観察バイアスを減らす:多面的評価(家庭・支援機関・子ども本人)を制度化する。

- 在宅でも学べる質の高いカリキュラム:身体症状がある子でも参加できる、対話的・プロジェクト型の学びを提供する。

- 学校と外部機関の連携を強化:フリースクールやサポート校と協働し、選択肢を具体化する。

現場で必要なのは、とにかく‘聴く’こと。そして、子どもが話しやすい環境をつくること。 それが支援の第一歩です。

まとめ:データの裏側にある“子どもの現実”を見よう

文科省の二つの調査は、どちらも重要な情報を含んでいます。 ただ、支援を考える際は「学校側の視点」と「子ども側の視点」──両方を同時に参照することが不可欠です。 片方の数字だけを根拠に施策を作ると、結果的に見落としやすい層が生まれてしまいます。

データを読むとき、数字の奥にある“声”を探してください。 子どもが何を感じ、何を怖がっているか。それに気づけるかどうかで、支援の質は変わります。

あわせて読みたい

▶ 動画でより深く:YouTube(フル解説)

星野達郎校長が今回のテーマを動画で丁寧に解説しています。調査グラフや現場エピソードも含めて視聴できます。

体験説明会から3日以内の入会で無料授業特典付き!

満席日も多数。お早めのご予約がおすすめです。

▼詳細はこちら▼

NIJINアカデミーについて詳しく知りたい方はこちら

>>NIJINアカデミー公式HP